オンライン教育は大学でどの程度提供され、学生は学習できているか?学生の気持ちは?

|

伊藤健二

KK2産学官連携主席研究員

三幸学園 理事長特別補佐(戦略担当)

|

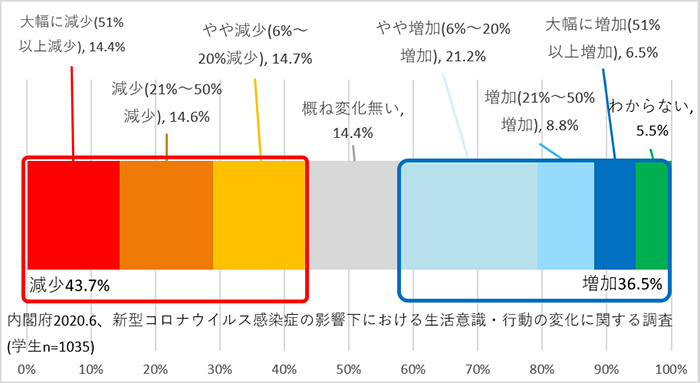

「COVID-19対応」として大学ではオンライン教育が進んでおり、文部科学省の調査では7月1日時点で授業を実施している大学の83.9%が遠隔教育を利用しています。大学生、大学院生は、経済財政諮問会議(7月8日)「選択する未来2.0 中間報告」によりますと、95.4%が何らかの受講をしているとなっています。大学生はオンライン教育を受講して学習ができているということです?この中間報告の中でも利用されている「内閣府の6月の調査」では、学生の学習時間は、感染症拡大前に比べて「減少43.7%」、「増加36.5%」と2極化しています。ただ、なぜ2極化されているか、そしてどう手を打つか、という点については検討されていません。

「感染症拡大前に比べて、学習時間はどのように変化しましたか」、内閣府 調査2020.6

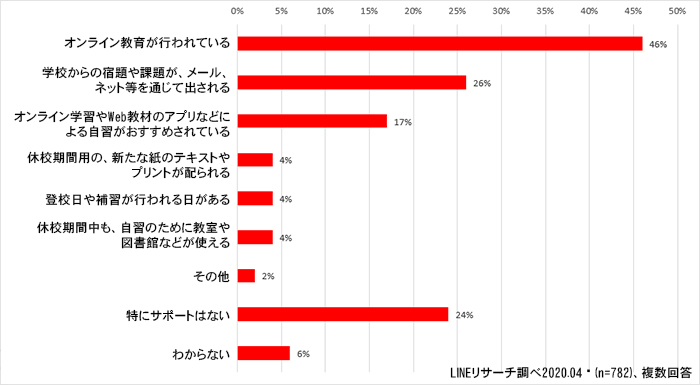

「休校中の大学からの学習サポート」に関する大学生の調査としては、経済財政諮問会議の中間報告の中でも利用されているLINEリサーチの調査結果で、「オンライン授業」の他、「課題提出」、「自習」、「プリント」、そして「特にサポートはない」、といった状況も見えてきます。

「《大学生》休校中の大学からの学習サポート」、LINEリサーチ調査2020.4

更に、「新型コロナウィルスの影響による気持ちの変化」としては、「やる気が起きないことが増えた(男41.9%、女53.7%)」、「不安を感じることが増えた(男30.2%、女40.0%)」、「さみしさ・孤独を感じることが増えた(男26.9%、女36.0%)」などの結果が出ています。こういった気持ちの変化の中、友人との交流の制約から、「学習に注力し学習時間が長くなった人」、反対に「短くなった人」、という2極化が進んでいるようにも考えられます。

いずれにせよ、大学でオンライン教育が進んでも「やる気が起きないことが増えている」といった状況になっています。大学生の反応を大学が把握し、単に「課題を提出させる」といったことではなく、「オンライン授業」の中で大学生の気持ちをフォロー頂くことも「打ち手」として重要かと思います。

KK2では、メッセージfrom KK2第641号でも取り上げているデジタルプレゼンテーションプラットフォーム(DPP)を用いることで、オンライン教育に関する「効果」として、受講生の反応を確認しています。特に、自分の答えに対して、他の学生がどのように答えたかも回答直後に確認することができ、「他の学習者を感じることができる」といった声もあります。大学生等への教育において、DPPを活用し、受講者の気持ちにも寄り添いつつ、少しでも「やる気」を意識した学習の場を作っていきませんか。

|