レジリエンスを築く10の方法

|

伊庭野基明

一般財団法人AVCC理事

KK2グローバルキャリアカウンセラー

|

KK2では、「21世紀の日本人に必要なちから『レジリエンス』(2016年)」など「レジリエンス」について、長年取りあげてきましたが、近年、防災、環境、心理学、そしてビジネスなど様々な分野で「レジリエンス」という言葉が頻繁に用いられるようになりました。

レジリエンスとは元々物理学の用語でしたが、精神科学者のボナノが2004年に「極度の不利な状況に直面しても、正常な平衡状態を維持することができる能力」と定義し、その後「弾力性」や「回復力」といった意味を含みながら、困難やストレスに直面した際に、いかに早く元の状態に戻るかを指す言葉となりました。蛇足ながら、レジリエンスと似た状況で、元の状態に戻る事を超えて、その失敗や困難な経験から学び、それをチャンスに変えて、大きく成長する事を、「アンチ・フラジャイル」と呼ぶ専門家(ナシーム・ニコラス・タレブ)もいます。

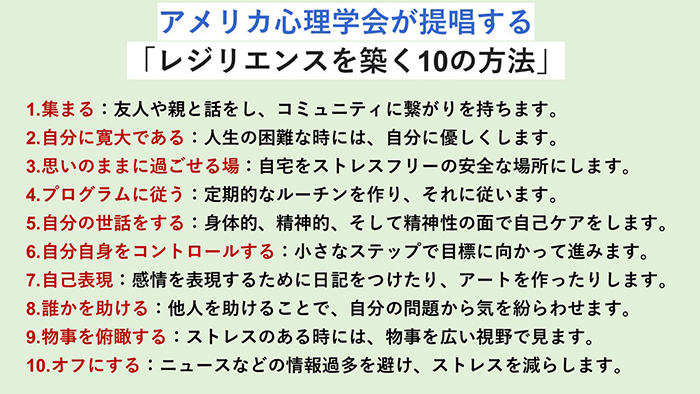

American Psychological Association の“10 tips to build resilience”をChatGPTで和訳し著者が校正

レジリエンスという言葉は舶来のものですが(「アメリカ心理学会」は上図のような提唱をしています)、耐える、回復するといった文脈で考えれば、よく耳にする災害時の日本人の我慢強さなどはこれに相当すると考える方もおられるかもしれません。しかしながら、これは逃げ場のない状況で耐えるしかないという、厳しい自然と共存する日本人の宿命のようなものとも言えるかもしれません。厳しい自然との調和と共存という事でみれば、木と紙での家屋や式年遷宮といった生活様式や社会構造も日本の伝統的レジリエンスと考える事もできるかもしれません。話が飛びますが、更に考えると、足下のデジタル社会、AI革命に対して日本と日本人はどのようなレジリエンスを学び育てればよいのでしょうか。

先月来、KK2では、東日本大震災の被災地で当時収録した、けせんの皆さまの語りの中から、6/28開催の「どうする?これからの日本と日本人」をお考えいただくヒントになればと、特設コーナーを設けています。13年経った今、「過去に学ぶ」、「経験に学ぶ」というレジリエンスの土台をここに学ぶ事ができる貴重な教材かと考えます。「価値観が変わった」、「生かされた自分にできる事は?」など、今、そして継続して日本と日本人が学び、変わらなければならないレジリエンスの原点がここにあります。是非、ご高覧いただければと思います。

|