デジタル弱者の愚痴 -デジタル社会への警鐘-

|

久保田了司

一般財団法人AVCC 理事長

霞が関ナレッジスクエア(KK2)代表

|

コロナ禍以降、JRの「みどりの窓口」は大幅に削減され、指定席の予約は主にインターネットで行われるようになりました。また、金融機関からのお知らせも印刷物からウェブへの移行が進み、さらにNTTの「177 天気予報」や「104 番号案内」といったサービスの終了も報じられています。これに対して、マスコミは「利用者が減ったため」「人手不足のため」「デジタル化推進(DX)のため」などの理由を挙げて報道していますが、本当にそれで良いのでしょうか?

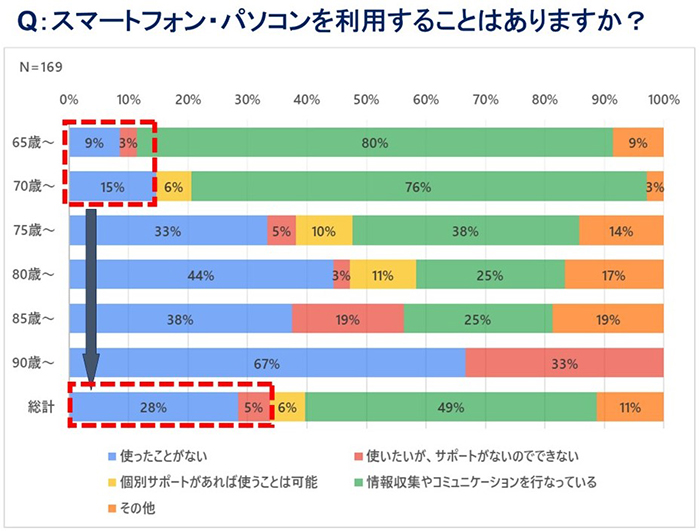

昨年末にAVCCが実施した「超高齢社会×デジタル社会」に関するアンケート調査では、独居高齢者や高齢者だけの世帯の平均約33%がスマートフォンやパソコンを使ったことがない、あるいは使いたいが、サポートがないので利用できない状況であることが明らかになりました。具体的には、65歳から69歳の年代では12%、70歳から74歳では15%がそれに該当します。年齢が上がるにつれてこの割合はさらに高くなる傾向にありますが、勿論将来的には下がることは見込まれます。

[超高齢社会×デジタル社会]アンケート:設問16

ただ現時点で、高齢者の約33%がデジタル社会に順応できておらず、その恩恵を受けられていないのです。この現状は本当に良いのでしょうか?公共サービスのデジタル化が進む一方で、対人窓口や電話対応が減少し、オンライン対応に置き換わると、高齢者を始めとするデジタル弱者にとっては「生きにくさ」が増すばかりです。

第810号の「超高齢社会 × デジタル社会 = どのような社会?」では、デジタル社会:Society 5.0の概念を紹介しました。Society 5.0とは、IoT(Internet of Things)によって全ての人と物がつながり、AI(Artificial Intelligence)によって必要な情報が必要な時に提供される社会です。この社会では、少子高齢化や地方の過疎化といった問題が克服され、誰も取り残されないデジタル社会を目指すとされています。しかし、デジタル化はあくまで手段であり、目的ではありません。このミッションを達成するためのデジタル化の推進が求められます。

民営化されたとしても、公共サービスを提供する企業は利益追求や組織防衛よりも「ユーザー志向」を優先する経営を行うべきです。高齢者やデジタル弱者が取り残されないような社会を作るために、デジタル化の進め方を慎重に考える必要があります。

最後にこれから開催するKK2プログラムを二つご紹介します。

演ずる金原亭駒与志さんは、弁護士としてご活躍の菅原貴与志さんで、KK2の「落語の舞台から見た法律」では法律を易しく解説いただいています。この寄席の木戸銭は、都会と地方のデジタルデバイド解消に取り組むデジタル公民館®活動支援事業にご寄付いただいております。

講師の鎌田修広さんは全国の消防職員の心と体のレジリエンスを鍛える教官です。自分の健康への取り組みが「三日坊主」で長続きしない方にこそおすすめなプログラムで、KK2でワークショップを開催し、その後3か月間にわたって1週間に一行、日記にチャレンジしていただきます。

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

|