重さを増す1票という国民の権利と義務

|

古賀 伸明

元連合会長

公益社団法人国際経済労働研究所会長

一般財団法人AVCC理事

|

先月27日に投開票された第50回衆院選の結果は、与党・自民党に厳しい審判が下った。自民・公明両党は過半数を大きく下回り敗北した。自公は政権に復帰した2012年以来、大きな岐路に立たされている。少数与党での政策決定のあり方も与野党の知恵が必要であり、多様な民意を反映した透明性ある合意形成としての国会論議を望みたい。

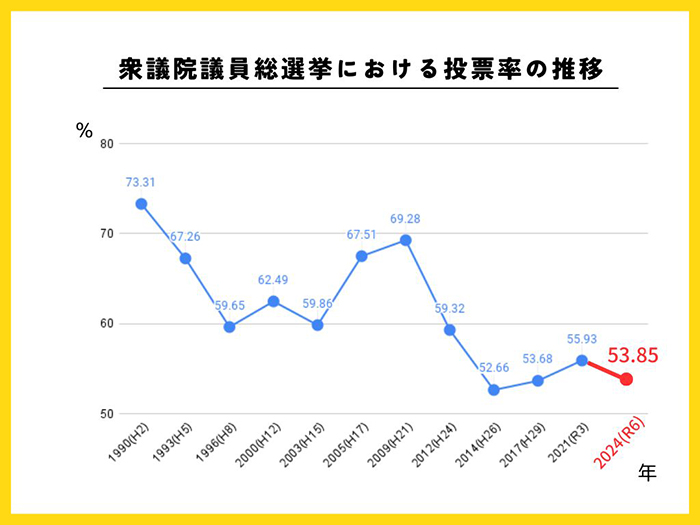

図:KK2事務局作成(第50回衆議院議員総選挙結果を追加)

それにしても、投票率の低さを嘆かずにはいられない。「政治とカネ」の問題などで自公政権の是非を問う選挙であったにもかかわらず、衆院選小選挙区の投票率は53.85%と、戦後最低であった2014年と17年に次ぐ、3番目の低さとなった。有権者の半数近くが投票に行っていない事態は深刻であり民主主義の危機だ。その投票権を行使しなかった人たちの現実からうかがえるのは、投票に行かない一番の理由として「選挙に行っても何も変わるわけではない」と考える有権者の姿だ。各政党、議員はこの事態を深刻に受け止めなければならない。今回の争点の大きなものになった「政治とカネ」などで、政治への信頼は大きく損なわれた。政治不信が投票率の低下に拍車をかけている。まずは、こうした根深い政治不信を払しょくするための取り組みこそ求められる。

特に若者の18歳、19歳の投票率は、全体に比べて10ポイント程度低い。今回の総選挙は、選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が施行されてから3回目の衆院選だった。政治的中立は重要だが、義務教育段階からもう少し現場の政治に踏み込んで投票に関心を高める「主権者教育」が必要だ。加えて、自分の意見が反映され学校運営や地域が変われば、声を上げるという行動への動機が生まれる。また、国と社会、国民と国の関係やあり方について議論する。このような機会を若者たちに経験させる仕組みをつくることが求められる。

有権者ももっと自分の1票を重んじ投票しなければならない。投票をやめるのは手っ取り早い方法に思えるのかもしれない。しかし、棄権は「現状の追認」にほかならない。自分たちの声が届かないと思うと、議会制民主主義をあきらめ強権的な指導者に走ることになる。期待できるような政治をつくっていくのは、政治家ではなく私たち有権者以外にいない。政治を本来の「倫理を保ち、ルールを守る」という当たり前のところに引き戻すことができるのは、私たちしかいない。

一方で、投票所の数が減っているのは気がかりだ。人口減少や市町村合併が理由で、2000年をピークに減少が続いている。情報セキュリティの確保などを整備して、ネット投票も検討する必要がある。投票しやすい場所、たとえば商業施設などに期日前投票所を増やすことなども、既に行っている自治体もあるが、各地で早急に進めるべきだろう。

日本社会はさまざまな多くの課題に覆われている。社会の将来は、今の政治によって方向づけられる。重さを増す1票という国民の権利と義務を忘れずに行使しなければならない。

|