変革の難しさ

|

平田英世

一般財団法人AVCC理事

元 富士通株式会社 シニアアドバイザー

|

12月2日以降は新しい保険証の発行が停止され、マイナ保険証への統合化がいよいよ動き出しました。マイナンバーカードは2024年12月8日時点の総務省公表値では、人口の83.7%の方が保有していることとなっていますが、保険証との紐付けは保有者の約80%、利用率に至っては15%未満という報告もあります。

現時点で保有している保険証が使用できることや、マイナ保険証がなくてもその代わりの証明書を発行してもらえることもあり、必ずしもマイナ保険証を使わなくても何も困らないといった現実や、個人情報漏洩などリスクを懸念する反対論者もいたりしてなかなか100%にはならないというのが現状ではないかと思います。あまりにも性急すぎるのでもう少し時間をかけて移行すべきだとの反対意見もありましたが、政府が押し切った形です。

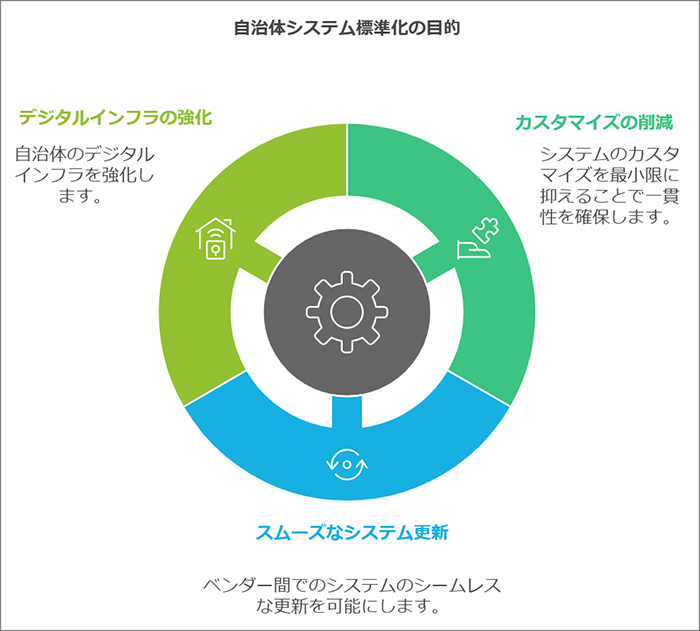

マイナ保険証は個人一人一人にかかわるものですが、実はデジタル庁は行政の変革も進めているのです。現在、全国約1700の自治体で運用されている数多くの業務のうちの20業務を標準的なシステムに一斉に切り替えるというプロジェクトが進行しているのです。私たちが住民票を役所へ取りに行ったり、印鑑証明書を取りに行くなどの業務は、これまで各自治体毎に個別の業務システムが構築されていました。それらのシステムは一見どこの自治体でも同じ業務のように思えるかもしれませんが、自治体毎に運用の仕方や管理の仕方が微妙に異なることや、そのIT化の歴史などによって実はバラバラに構築されてきたのです。それらを標準化してしかも個別のシステムを個々の自治体で設置運用するのではなく、政府が用意するクラウド(=ガバメントクラウド)で運用することでITリスクを軽減化できるといった画期的プロジェクトなのです。

Napkin AIで生成

このプロジェクトは2025年度末までに一気に移行を完了させることが目標となっていますが、やはりこのような一大変革には問題がつきもので、すでに500弱の自治体は移行が完了できない見通しとの報告が上がっています。そもそも、1700ものシステムを実質的に約1年間で新システムへ一気に切り替えるなどという計画自体がIT専門家から見ても無謀ですし、標準化の仕様を策定するデジタル庁もその仕様の最終確定には何回も改版を繰り返さざるを得ないといった難しい問題を乗り越えつつの作業なのです。このプロジェクトは私たちの生活に直接影響があるように思えないかもしれませんが、住民票の発行ができないとか、そういった形での影響が自治体のシステムに問題が発生した場合に起こりえます。

私の経験では、今まではこのような新しいデジタル化であるとか現行のシステムの刷新といった変革はいろいろな問題の発生からなかなか推進できないものであると思っていました。しかし今回の政府(デジタル庁)の取り組みはある意味強引なやり方ではありますが、いよいよ本気でデジタル化や標準化に取り組んでおり、変革とはやはり、このようなやり方をぶれないで進めていくことでのみ実現可能なのではないかと思います。私たちの個人の生活においても何かを変えるというのは、なかなかできそうでうまくいかないことも多いものだと思いますが、変えると決めたら意地でも変えるんだといった強い決意と実行力がとても大切だと思います。

|