アメリカ社会、どうなる「DEIの今後」

|

伊庭野基明

一般財団法人AVCC理事

KK2グローバルキャリアカウンセラー

|

先月20日、米国トランプ大統領の2期目がスタートし、即日、不法移民の送還、関税強化、パリ協定からの脱退、そして連邦レベルでの「DEI」(Diversity :多様性、Equity :公平性、Inclusion :包摂性)政策撤廃など100以上の大統領令に署名しました。これらに対し、早速米連邦地裁から「出生地主義否定」への違憲裁定が出たように、大統領令については裁判所、議会の判断が必要になるものもあり、今後の動向に注目です。しかしながら、DEIについては、22日には連邦政府内のDEI促進部署を事実上閉鎖しており、合わせて、民間企業でもDEIの看板を下ろす動きがでています。

米国社会では「多様性」の議論が、人種差別が広がる中、1960年代の公民権運動での法的平等の確保から始まり、70~80年代には雇用や教育での少数派支援が強化されました。 更に、グローバリゼーションでの多文化的な労働力確保と市場対応もあり、90年代以降は企業価値向上への貢献が強調され、投資責任という考え方も登場しました。2000年代に入ってからは、「公平性」と「包摂性」を取り込んでのDEI推進となってきた事については、KK2でも企業経営の視点から野田弘子さん、障がい者雇用の視点では俣野公利さんからそれぞれお話を伺ってきました。しかしながら、近年、2023年米連邦最高裁の大学入試での特定人種の優遇を違憲とする判決や、企業での投資効果の疑問等を指摘する批判も高まり、2024年12月米連邦巡回区控訴裁判所は2021年にナスダックが定めた「取締役会多様性ルール」を無効としました。これらを受けて、ウォルマート、スターバックス、ボーイング、フォード・モーター、マクドナルド各社がDEI方針を見直しましたが、逆にコストコ社のように、DEI推進を継続する企業もあり、対応が割れだしています。多様性の重要性に関しては、マッキンゼー社が2015年の「Why Diversity Matters」で、多様な労働力を持つ企業が財務的に優れた業績をあげるという報告を出しています。なお、米国公民権法第7編は、人種、宗教、性、出身国などでの雇用差別を禁じています。したがって、新政権の「反DEI政策」を強調した言動はともかく、長年にわたって議論し、築かれてきた米国の「DEIの今後」に注視が必要です。

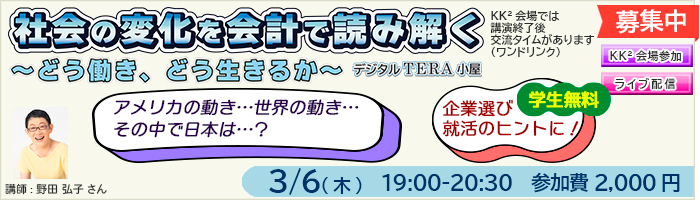

上記DEIを含め、社会は数々の大きな変化に直面しています。野田弘子さんには3月6日(木)「社会の変化を会計で読み解く~どう働き、どう生きるか~ 第11回デジタルTERA小屋 野田弘子さん」に登壇いただきます。皆様の参加をお待ちしております。

|