メッセージ from KK2KK2weekly【メッセージfromKK2】(第458号 2017年1月13日発行)by AVCC |

||

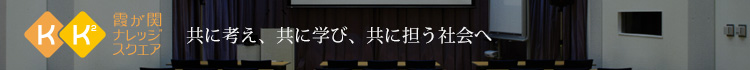

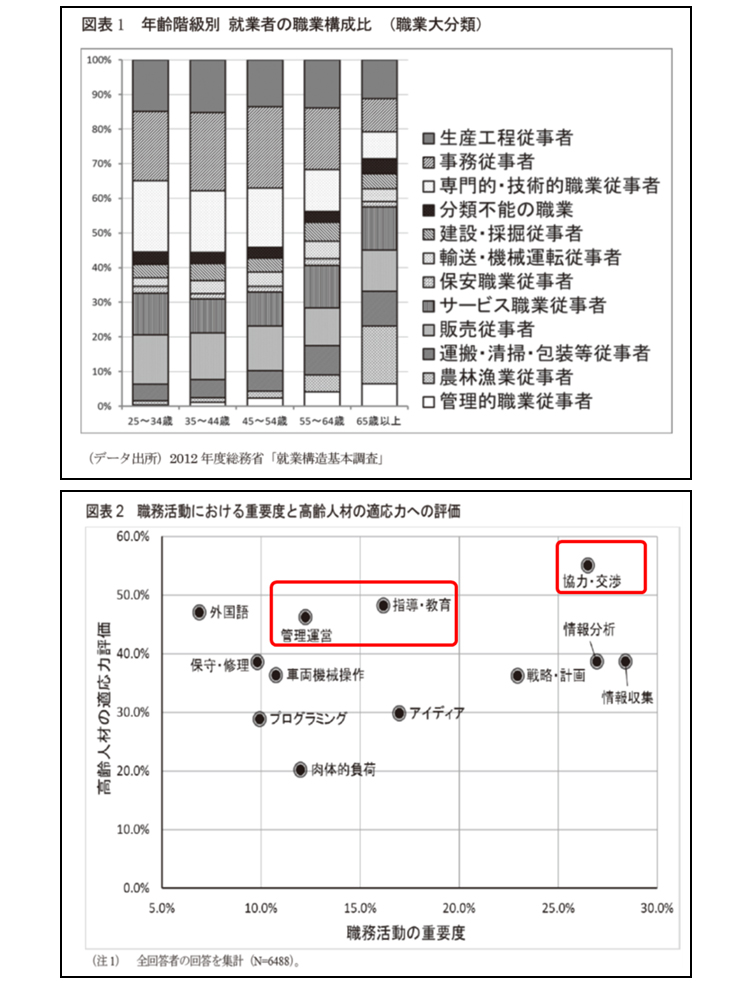

65歳以上のキャリアの新たな可能性? 高齢者にとって適応力の高い業務は何か?

明けましておめでとうございます。

昨年、高齢者の幸福度についても、健康がベースになることをメッセージNo.450でご紹介させて頂きました。幸福度に寄与する仕事、学びはどのようなことでしょうか。 |

||

|

|

||

|

※メールマガジンはHTML形式で配信しております。メーラー(メール送受信の仕組み)の種類や設定により正しく表示されない場合があります。 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート 西館ショップ&レストラン 3階 電話:03-3288-1921 FAX:03-5157-9225 ■Webサイト: 一般財団法人高度映像情報センター(AVCC) 霞が関ナレッジスクエア 霞が関ナレッジスクエアFacebook ■登録情報変更及びメルマガの登録停止:(ログイン後に「マイページ」から) ログインページへ |

伊藤健二

伊藤健二