「共同体感覚の育成」と「幸福度」

唐突ですが、5月の誕生石はエメラルドで「幸福」という意味だそうです。

丁度、先週号では伊藤先生が、「日本人が『幸福』と考える事柄の男女別順位について」の興味あるデータをご案内いただきましたので、今回は、そもそも「幸福度とは何か」についての一説を、今年のKK2の事業テーマ*の一つである、「共同体感覚の育成」に沿ってご紹介させていただきます。

「しごと力向上ライブラリ「グローバル社会と日本人に求められる力 2.今の日本人に求められる力」より

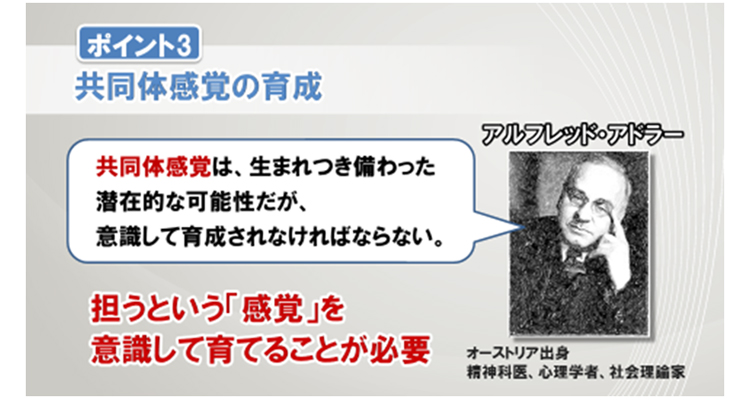

オーストリア出身の心理学者アルフレッド・アドラー(上図)は、一族を中心とした経済的利益抜きに、友好的に生活できる100~150人程度の自然共同体を作っていた古代の人類、共同体を構成する一人ひとりは、その共同体なくしては生きる事が困難であった。寄与と貢献の感覚を基にした共同体との関係は極めて重要で、それが「幸福の感覚」となり、脳に深く刻まれたのではと考えたようです。

そして、文明進化により自然共同体が崩壊した後の世界では、「共同体感覚は生まれつき備わっているが意識して育成されなければならない」と説いたのでしょう。

KK2でも「共に考え、共に学び、共に担う」というテーマを掲げて、社会に貢献できる個人として、自分で自分を育てる各種プログラムを開催しています。

6月17日(土)開催予定の「しごと力道場」は、社会のさまざまな分野で仕事をされている方々10名ほどが集い、対話型でじっくりと議論する研修プログラムで、今回のテーマは『「対話とは?」~対話と会話の違いとは~』です。共同体感覚の育成にもつながるのではと期待しています。

*注)KK2事業テーマ

(1)「コンピテンシー」を鍛える

(2)個人と社会の「レジリエンス」を高める

(3)「共同体感覚」を意識し育成する

|