SDGsでも言われる「質の高い教育」の経験?他の人に推奨したいほどの講座?

|

伊藤健二

KK2産学官連携主席研究員

三幸学園 理事長特別補佐(戦略担当)

|

最近マスコミなどでも取り上げられるSDGs:Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の17の中に「4. 質の高い教育をみんなに」とありますが、「質の高い教育」とは何でしょうか。

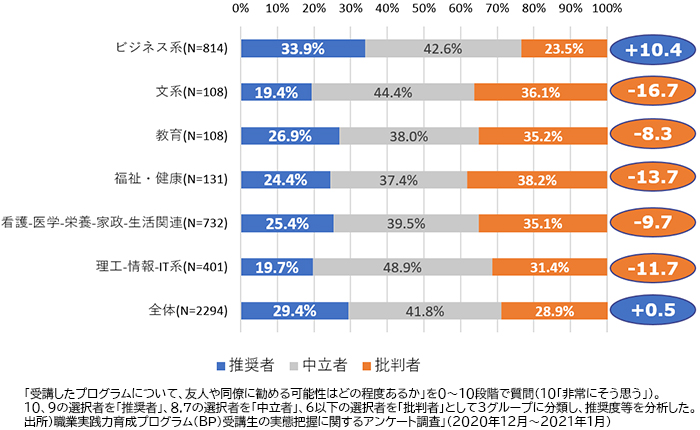

皆さまは、自分が大学等で学習した講座について、よく満足をしたか否か、などのアンケートに回答することがあると思いますが、他の会社の人にも紹介したい、などの講座があったことはありますか?「持続的なリカレント教育を検討する委員会」(文部科学省)で、以下のような調査結果がでています。リカレント教育の受講者は、推奨者と批判者がほぼ同じで、分野によっては批判者の方が多い、という結果でした。皆さまが学んだ講座の分野の結果はどうですか。

図:リカレント教育受講者における推奨者-批判者

(出典:令和2年度「大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデル構築に関する調査研究」)

教える内容について、推奨される点、批判される点、といったことは、各教育プログラムでは認識されているのでしょうか。ビジネス分野は他分野に比べて推奨者が多いですが、これはそういった着実な改善もあって推奨者の多さを実現しているのかもしれません。よくPDCAといいますが、教育してはじめてわかったいい点、改善すべき点の析出、そしてその具体的な改善は、ビジネス系以外の他の分野ではどうなっているのでしょうか。

この報告書は、転職目的など、様々な学習目的と組み合わせて、推奨者、批判者等が分析されています。自分自身の学び、リカレント教育、教育の質、等を考える方々は、是非一度ご覧になることをお勧めします。一部地域では緊急事態宣言中かと思いますが、こういったレポートをまとめてみられるのは如何ですか。

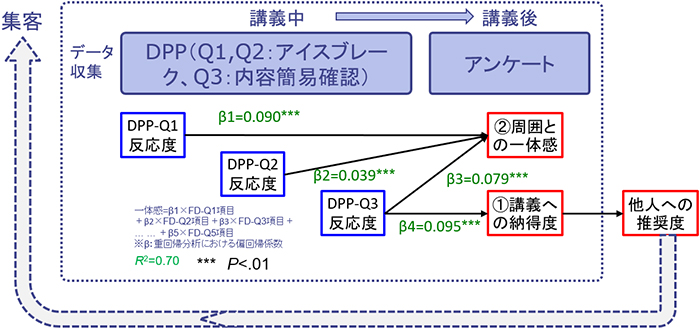

図:DPPを活用した講義中・講義後、そして推奨者を増やす分析例

そして、具体的な改善施策として、メッセージfrom KK2第599号「『主体的な学び』が求められている時代に、講義における効果は講義後にアンケートを取るだけですか?」も参考に、講義の納得度、延いては推奨度を高めるために、DPPの活用を考えてみませんか。

|