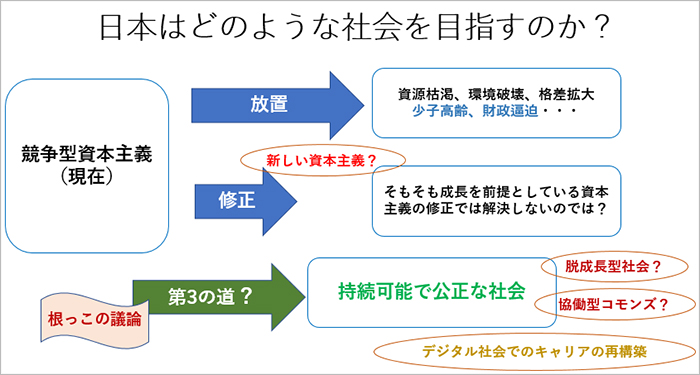

日本はどのような社会を目指すのか? ―持続可能で公正な社会とは―

COVID-19パンデミックは、自然環境破壊が遠因で、それは成長を前提としてきた資本主義自体の問題だと、日本大学教授の水野和夫氏は言います(注1)。21世紀になり、上位1%の資本家が大半の富を独占する世界となり、グローバル企業規制など資本主義の修正が求められています。

これに対し、成長を前提としない循環型の「脱成長型社会」への着地を、大阪市立大学准教授の斎藤幸平氏が著しています(注2)。持続可能で公正な社会へとの論旨ですが、「来るべき危機に備えて、平時から自治と相互扶助の能力を育んでおく必要がある」と言った説は、KK2の「個人のレジリエンスを学ぶ」、「組織・地域を担うしごと力を学ぶ」といった各種プログラムと共通するもののようです。

更には、昨年12月の松田学氏の講演の中でも、競争型資本主義と併設する形で、「協働型コモンズ」という新たな「お金」でのコミュニティー創成構想(P40)を提案されていますが、「新しい資本主義」といったお題目だけでなく、日本はどのような社会を目指すのかという根っこを議論すべきという事でしょう。

著者作図

KK2では「共に考え、共に学び、共に担う社会へ」をテーマに掲げて活動してきています。足下では、DPP/DKCといったデジタル社会の入り口でのスキルサポートに注力していますが、加えて個人のキャリアの再構築(708号)、更にはこれからの日本の社会のありかたについても、皆様と共に考え、共に学んでいければと思います。

注1:「資本主義の終焉と歴史の危機」(水野和夫:2014年集英社新書)P59-

注2:「人新世の『資本論』」(斎藤幸平:2020年集英社新書)P193

|