変わる世界の景色? -「ITとグローバル化」から「デジタル社会で生きる日本人」へ-

先月号では「この50年、社会のデジタル化と私」と題して、少し長期で時代を振り返りました。そして、5年前ですが、2017年3月の「グローバル社会と日本人に求められる力」では、特に冷戦終結後「IT(デジタル)とグローバル化」の両輪で良い方向へ進んでいたと思われた地球世界が、「デジタル」はともかく、「グローバル化」が悪い方へ進みだしたのではと懸念しました。現実はその後、ウクライナ戦争、コロナ感染症、世界経済や民主主義の後退、気候変動などが深刻化してきています。IT/デジタルが進化した結果のリスクのグローバル化との見方もありますが、人の叡智と努力で、少しでも「よりよき」方向へと対処したいものです。だからこそ、「デジタルリテラシー向上についてはできる事から進めよう」というのが、12月2日配信(第762号)での久保田代表の「KK2からのメッセージ」と得心しています。

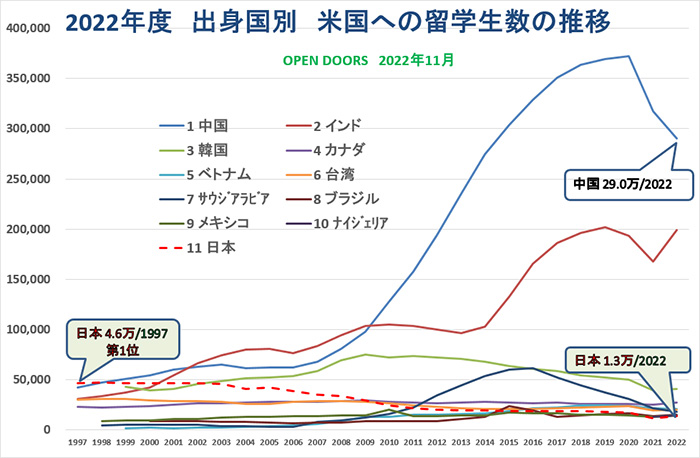

(データ IIE-米国国際教育協会調査) グラフ作成:伊庭野基明

さて、上記プログラム(2017年)でも触れていますが、例年この時期にご紹介している、「米国への海外からの留学生数推移(OPEN DOORS)」が11月16日に発表されました。コロナ禍で減少していた米国への留学生は、948,519人と前年比4%増(対面授業は90%まで回復)となり、中国からは約29万人へと減少、逆にインドからは約20万人へと増加しましたが、今後はどうなるでしょうか。尚、日本(11位)は昨年の11,785人から13,449人とやや回復しましたが、25年間続く長期減少傾向は変わりません。ちなみに、令和元年に約140万人まで増加した海外在留邦人数は、その後減少へ転じ、R3年は134万人です。

かように、日本は、一時盛んだった、「グローバル化」へのかけ声もなにやら影が薄くなってしまったようにも見えますし、冒頭でご紹介したように、世界の景色は、このコロナ禍を経て、「デジタル進化」で並走した「(よき)グローバル化」は踊り場とも見え、我々の課題を「デジタル社会で生きる日本人」と置きなおせば、やはりデジタルリテラシー向上は喫緊の課題である事で間違えないでしょう。今後も皆様と「共に考え、共に学び、共に担う社会へ」を目指して努力していければと思います。

|